2025(令和7)年7月11日(金)

都はるみさんをご存じだろうか?

昭和時代の終わりごろ、一世を風靡した演歌歌手に都はるみ、って人がいたんだけど、みんな知っているかな?

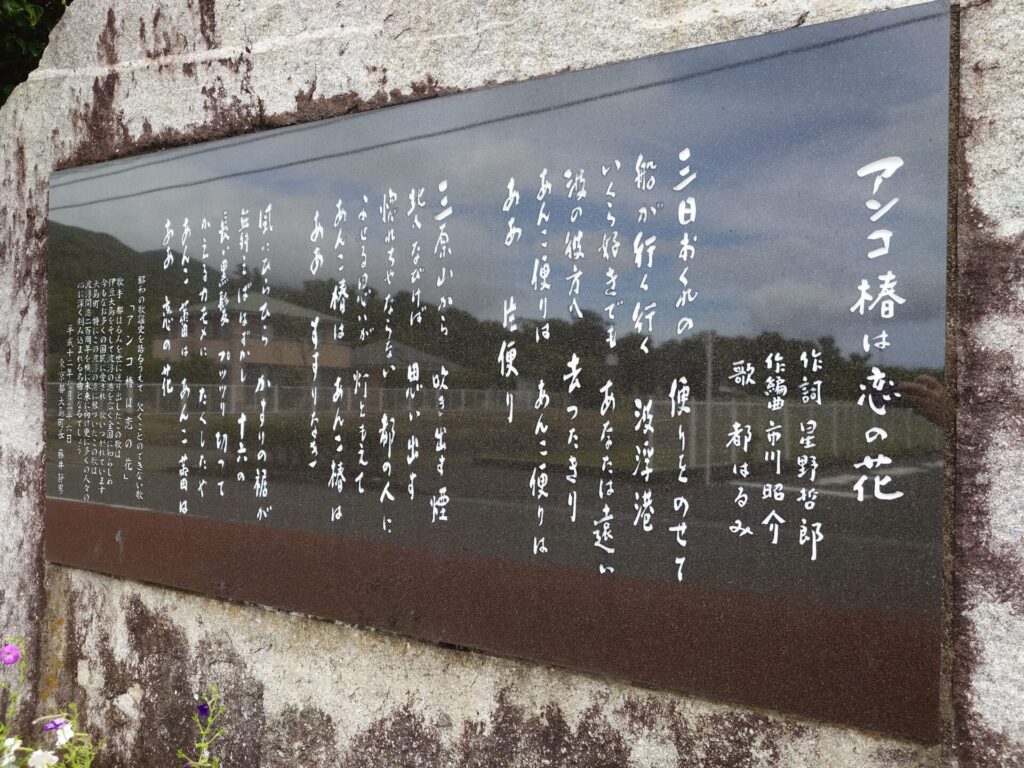

「涙の連絡船」「好きになった人」「北の宿から」といったヒット曲があったんだけど、最初にバカ売れしたのが「アンコ椿は恋の花」。こんな歌詞で始まる歌だったんだ。

『3日遅れの たよりをのせて

船が行く行く 波浮港』

この歌が、伊豆大島を舞台にした歌だと知ったのは、おとなになってかなり経ってから。子どものころは「波浮港(はぶみなと)」がわからなくて、「ある港」だと思っていたんだ。それって、どこのことだろう(笑)。

「波浮港」は、江戸時代に開かれた漁港で、昭和時代の高度経済成長期には、房総半島や伊豆半島の小型漁船が群がるように集まる、近海漁業の一大寄港地だった。ここに集まった魚は、大型の船に引き取られて築地へと運ばれたというから、その当時は、さぞかしにぎわったに違いない。

小型漁船での漁業が廃れた令和の今、この漁港は、地元の漁師さんが羽を休める、静かな漁港に様変わりしているんだ。

この日は、そんな波浮港を見下ろす展望台、「波浮港見晴台」にやってきたんだ。周囲を崖に囲まれた天然の良港、波浮港は、独特の雰囲気をもった美しい港だったよ。

そこから見た眺めがこちら。

波浮港に行くには...

波浮港へは、島の中心部にある元町港から、路線バス「波浮線」で20分ほど。

港町の対岸の崖の上にある「波浮港見晴台」バス停で降りると、すぐ目の前にこの場所があるんだ。

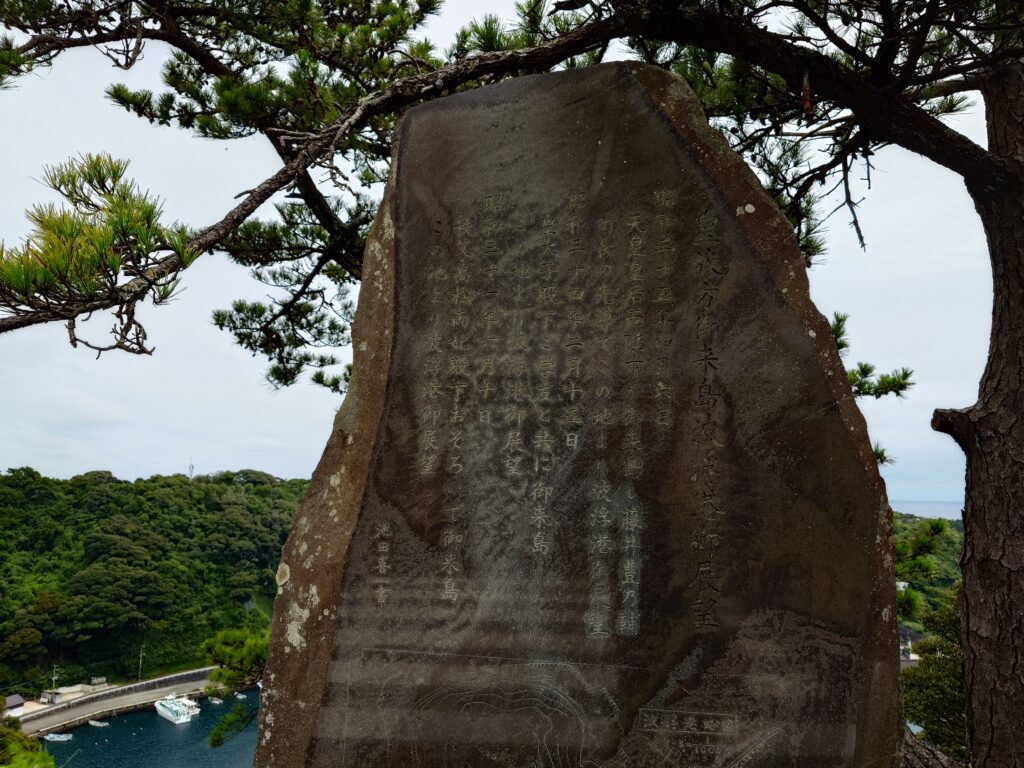

昭和天皇や皇太子だった平成天皇(上皇さまのことだ)も、この地を訪れたことがあったんだ。それも、昭和30年代のお話。

こんな素敵な波浮港がどうしてできたのだろうね?

波浮港がどのようにできたか、その来歴を記した案内板もあったんだ。

もともとは火口湖だったのが、元禄時代の大地震と大津波で、海とつながったんだ。その後、浅瀬を掘り下げて、漁船が入るようにしたのさ。港は全体に浅くて、大きな旅客船なんかは、入ることができないんだ。

だから、こんな風に崖に囲まれた感じなんだ。江戸時代の帆かけ船には、海が荒れたときの風よけ港として、大切な場所だったのさ。

高度経済成長の時代には、船宿にはたくさんの船員が、連日連夜酒盛りをしていたんだ。今となっては想像がつかないくらいのにぎわいだったらしい。

波浮港見晴台には石碑がいくつも並んでいる

この港には、たくさんの文学者が訪れて、滞在しては作を朗していたみたいなんだ。この場所には、与謝野鉄幹の歌碑が立っていたんだ。

そして、「アンコ椿は恋の花」の歌碑もある。作詞したのは、これまた昭和の名作詞家、星野哲郎氏。水前寺清子の「三百六十五歩のマーチ」とか北島三郎の「風雪ながれ旅」とかを書いた人だけど、これらの歌、わかるだろうか?

ちなみに、「アンコ」というのは、伊豆大島の方言で、お姉さんのことなんだ。姉御(あねご)がなまってアンコになったのだろうか。

だから、まんじゅうの中のあんこのことではないんだ。もちろん、子ども時代のボクは、そっちだと思っていたけど(笑)。

コメント